Le kendo (littéralement « la voie du sabre ») est la version moderne du kenjutsu

( techniques du sabre), l'escrime au sabre pratiquée autrefois au Japon par les

samouraïs. Par version moderne, il faut comprendre que le kendo n'est pas

seulement un art martial mais également un sport de compétition, aujourd'hui

largement pratiqué au Japon.

Le kendo ne se résume toutefois pas à un simple ensemble de techniques et de

tactiques du combat au sabre. Il comprend également un volet spirituel. Le

kendo permet à ses pratiquants de développer leur force de caractère et leur

détermination.

Après une longue période de guerres et l'unification du pays par le shogun

Tokugawa Ieyasu, le Japon entre dans une ère de paix qui durera plus de 260

ans, l'époque d'Edo (1600-1868), au cours de laquelle l'escrime au sabre, le

kenjutsu, qui a perdu sa finalité sur les champs de bataille, continue à être

enseignée dans le cadre de la formation de la caste dirigeante, celle des bushi

(ou samouraï) : le kenjutsu est l'un des dix-huit arts martiaux que doit pratiquer

le bushi. De nombreux traités sur le sabre sont publiés à cette époque au Japon

tel le Gorin no shō de Miyamoto Musashi ou le Hagakure de Yamamoto Jocho.

De « sabre pour tuer » (setsuninto), le kenjutsu évolue vers « sabre pour vivre »

(katsuninken) par l'étude duquel le pratiquant forge sa personnalité. Afin de

faciliter la pratique jusque-là limitée à des katas au sabre de bois (bokken) ou au

sabre réel, Naganuma Shiro développe au début du XVIIIe siècle le sabre en

bambou (shinai) et différentes protections (bogu) afin d'autoriser des frappes

réelles pendant les assauts. Parallèlement à l'amélioration du matériel qui prend

la forme définitive que nous lui connaissons aujourd'hui peu avant la fin de l'ère

Edo, le kenjutsu évolue vers sa forme moderne, le kendo.

À la Restauration de Meiji (1868), le port du sabre est interdit par décret impérial

en 1876, la classe des samouraïs est dissoute et les arts martiaux tombent en

désuétude avec l'introduction des techniques militaires occidentales. Les arts

martiaux, dont le kenjutsu, renaissent toutefois dès 1878 dans les écoles de

police et la première fédération d'arts martiaux, la Nihon Butokukai est créée à

Kyōto au sein du dojo Butokuden en 1895. Jusque-là appelé kenjutsu, c'est en

1912 qu'il est fait pour la première fois mention du kendo dans la publication

des Nihon Kendo no Kata (Kata pour le kendo). L'Occident découvre le kendo dès

le XIXe siècle à travers des récits de voyages mais ce n'est qu'en 1899 qu'a lieu la

première démonstration de kendo en France à l'occasion de la visite du créateur

du judo moderne, Jigoro Kano.

La défaite du Japon en 1945 porte un coup sévère aux arts martiaux japonais en

général et au kendo en particulier, responsables selon l'occupant Américain de

véhiculer une idéologie militariste via le bushido. Le kendo sera ainsi interdit

après la guerre, mais sa pratique sportive se poursuivra sous le nom de «

compétition au shinai » jusqu'en 1952 date à laquelle se constitue la Fédération

Japonaise de Kendo (Zen Nippon Kendo Renmei). À cette occasion, des maîtres

sont dépêchés à l'étranger.

LE BUDÖ

Les budō (武道?) sont les arts martiaux japonais apparus entre le milieu du XIXe

siècle et le milieu du XXe siècle. En japonais, bu (武?) signifie « guerre » et dō (道?)

signifie « voie » (en chinois : dao ou tao, cf. le taoïsme). Les budō les plus connus

en Occident sont le karaté-do, le judo, l’aïkido et le kendo. Ce sont les héritiers

des techniques guerrières médiévales, les bujutsu (c'est-à-dire le jūjutsu,

l'aikijūjutsu, le kenjutsu, etc.). Le pratiquant d'un budō est appelé Budoka.

Le kanji bu désigne la guerre, le kanji dō désigne la voie. Le terme kanji dō,

utilisé pour designer la voie, s'oppose à celui de kanji jutsu du bujutsu et a pour

but de distinguer les anciens arts de guerre des nouveaux arts éducatifs.

Si le terme budō apparaît exceptionnellement dans certains écrits antérieur à

l'ère Meiji (1868-1912), souvent dans le sens de bushidō, c'est à cette époque

que le terme prend le sens qu'on lui connait aujourd'hui1.

On peut attribuer le terme à Jigorō Kanō, fondateur du Judo, le premier des

budō. En effet, le travail de Kano consista d'une part à combiner et codifier

d'anciennes techniques de jūjutsu en un tout cohérent conçu pour l'éducation

scolaire, et d'autre part à faire accepter l'introduction des arts martiaux dans le

cursus scolaire aux officiels de l'époque. La mauvaise image du jūjutsu, lié à la

période pré-Meiji de conflits continus entre samouraï traditionalistes et

progressistes et ayant mené nombre d'anciens samouraïs à la délinquance,

aurait poussé Kano à renommer son art Judo, ou Kodokan Judo pour être précis,

plutôt que jujutsu. C'est dans cet esprit que certains arts se verrons

temporairement renommés en « dō » avant que celui-ci disparaisse à nouveau

comme le sumo-do ou le naginata-do.

Kano fut fortement influencé par l'idéologie de Herbert Spencer, et à une

époque ou le Japon faisait de grands efforts de modernisation par l'introduction

massive des idéologies et technologies occidentales, il est raisonnable de penser

que la dimension éducative des budō a été fortement influencée par la pensée

occidentale de la fin du XIXe siècle. Le choix du kanji (la voie) pour remplacer le

kanji (la technique) s'inscrit dans cette démarche d'évolution de techniques de

guerre vers des méthodes éducatives.

S'en suivra un mouvement de normalisation des pratiques martiales durant la

première moitié du XXe siècle ou de nombreux arts martiaux se verront

renommés et intégrés à une liste "officielle" liée au gouvernement, à la Dai

Nippon Butokukai, puis de nos jours à l'association du Nippon Budōkan. Les 9

budō officiel aujourd'hui sont: le judo, le karatedo, le kendo, le sumo, le kyudo,

l'aikido, le shorinji kempo, le naginata et le jukendo.

D'autres arts sont considérés de manière populaire comme des budō : le iaido ou

le nippon kempo, bien qu'ils ne soient pas reconnus comme tel par l'association

du Nippon Budokan (les différentes écoles d'Iaido sont généralement considérées

comme des kobudō, budō anciens).

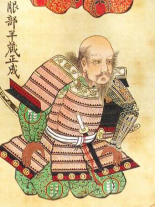

Samouraïs de légende

MIYAMOTO MUSASHI

(1584-1645)

«On gagne une bataille

en connaissant le

rythme de l'ennemi, et

en utilisant un rythme

auquel il ne s'attendait

pas».

HATTORI HANZō (1542-

1597)

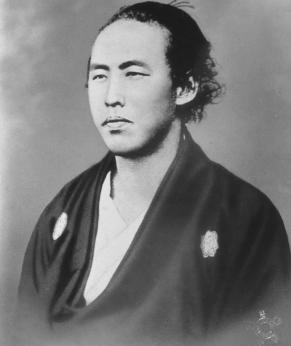

SAKAMOTO RYOMA

ODA NOBUNAGAS

KATSU KAISHUS

HISTOIRE

(source Wikipedia)

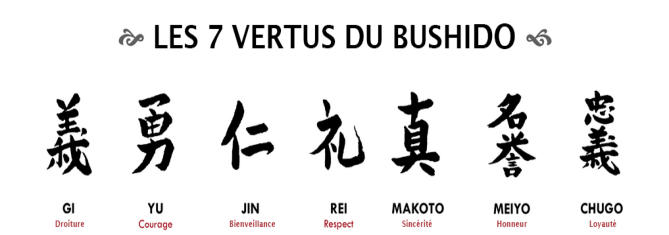

Le Code du Bushido

Qu’est que le Bushido des Samouraï ?

Dans son ouvrage « Bushido : l’Ame du Japon » écrit en 1900,

Izano Nitobe (1862-1933), professeur à l’Université Impériale du

Japon et membre de l’Académie Impériale, le fait découvrir au

monde. Le bushido peut être traduit comme suit :

Le préfixe bu signifie « l'ensemble des techniques martiales » en

japonais. Shi signifie « guerrier », et le suffixe do désigne la «

voie ».

Le Bushido est donc le code d'honneur de la caste militaire

japonaise (samouraï) qui dirigeait leur vie.

Il se compose de 7 principes :

- Gi : sens du devoir (parfois aussi traduit par "rectitude" ou

"rigueur")

- Yu : courage

- Jin : bienveillance (parfois aussi traduit par "grandeur d'âme",

"compassion" ou "générosité")

- Rei : politesse

- Makoto : sincérité (ou "honnêteté")

- Meiyo : honneur (au sens de réputation)

- Chugo : loyauté

-

ADRESSE

rue des XVIII bonniers

4460 Gràce-Hollogne

designed by DeDecA

CONTACT

E-mail :

jacques.swinnen@hotmail.com

tel:0474.88.33.68

Le kendo (littéralement « la voie du sabre

») est la version moderne du kenjutsu (

techniques du sabre), l'escrime au sabre

pratiquée autrefois au Japon par les

samouraïs. Par version moderne, il faut

comprendre que le kendo n'est pas

seulement un art martial mais également

un sport de compétition, aujourd'hui

largement pratiqué au Japon.

Le kendo ne se résume toutefois pas à un

simple ensemble de techniques et de

tactiques du combat au sabre. Il

comprend également un volet spirituel. Le

kendo permet à ses pratiquants de

développer leur force de caractère et leur

détermination.

Après une longue période de guerres et

l'unification du pays par le shogun

Tokugawa Ieyasu, le Japon entre dans une

ère de paix qui durera plus de 260 ans,

l'époque d'Edo (1600-1868), au cours de

laquelle l'escrime au sabre, le kenjutsu,

qui a perdu sa finalité sur les champs de

bataille, continue à être enseignée dans le

cadre de la formation de la caste

dirigeante, celle des bushi (ou samouraï) :

le kenjutsu est l'un des dix-huit arts

martiaux que doit pratiquer le bushi. De

nombreux traités sur le sabre sont

publiés à cette époque au Japon tel le

Gorin no shō de Miyamoto Musashi ou le

Hagakure de Yamamoto Jocho. De « sabre

pour tuer » (setsuninto), le kenjutsu

évolue vers « sabre pour vivre »

(katsuninken) par l'étude duquel le

pratiquant forge sa personnalité. Afin de

faciliter la pratique jusque-là limitée à des

katas au sabre de bois (bokken) ou au

sabre réel, Naganuma Shiro développe au

début du XVIIIe siècle le sabre en bambou

(shinai) et différentes protections (bogu)

afin d'autoriser des frappes réelles

pendant les assauts. Parallèlement à

l'amélioration du matériel qui prend la

forme définitive que nous lui connaissons

aujourd'hui peu avant la fin de l'ère Edo,

le kenjutsu évolue vers sa forme

moderne, le kendo.

À la Restauration de Meiji (1868), le port

du sabre est interdit par décret impérial

en 1876, la classe des samouraïs est

dissoute et les arts martiaux tombent en

désuétude avec l'introduction des

techniques militaires occidentales. Les

arts martiaux, dont le kenjutsu, renaissent

toutefois dès 1878 dans les écoles de

police et la première fédération d'arts

martiaux, la Nihon Butokukai est créée à

Kyōto au sein du dojo Butokuden en

1895. Jusque-là appelé kenjutsu, c'est en

1912 qu'il est fait pour la première fois

mention du kendo dans la publication des

Nihon Kendo no Kata (Kata pour le

kendo). L'Occident découvre le kendo dès

le XIXe siècle à travers des récits de

voyages mais ce n'est qu'en 1899 qu'a lieu

la première démonstration de kendo en

France à l'occasion de la visite du créateur

du judo moderne, Jigoro Kano.

La défaite du Japon en 1945 porte un

coup sévère aux arts martiaux japonais

en général et au kendo en particulier,

responsables selon l'occupant Américain

de véhiculer une idéologie militariste via

le bushido. Le kendo sera ainsi interdit

après la guerre, mais sa pratique sportive

se poursuivra sous le nom de «

compétition au shinai » jusqu'en 1952

date à laquelle se constitue la Fédération

Japonaise de Kendo (Zen Nippon Kendo

Renmei). À cette occasion, des maîtres

sont dépêchés à l'étranger.

LE BUDÖ

Les budō (武道?) sont les arts martiaux

japonais apparus entre le milieu du XIXe

siècle et le milieu du XXe siècle. En

japonais, bu (武?) signifie « guerre » et dō (

道?) signifie « voie » (en chinois : dao ou

tao, cf. le taoïsme). Les budō les plus

connus en Occident sont le karaté-do, le

judo, l’aïkido et le kendo. Ce sont les

héritiers des techniques guerrières

médiévales, les bujutsu (c'est-à-dire le

jūjutsu, l'aikijūjutsu, le kenjutsu, etc.). Le

pratiquant d'un budō est appelé Budoka.

Le kanji bu désigne la guerre, le kanji dō

désigne la voie. Le terme kanji dō, utilisé

pour designer la voie, s'oppose à celui de

kanji jutsu du bujutsu et a pour but de

distinguer les anciens arts de guerre des

nouveaux arts éducatifs.

Si le terme budō apparaît

exceptionnellement dans certains écrits

antérieur à l'ère Meiji (1868-1912),

souvent dans le sens de bushidō, c'est à

cette époque que le terme prend le sens

qu'on lui connait aujourd'hui1.

On peut attribuer le terme à Jigorō Kanō,

fondateur du Judo, le premier des budō.

En effet, le travail de Kano consista d'une

part à combiner et codifier d'anciennes

techniques de jūjutsu en un tout cohérent

conçu pour l'éducation scolaire, et d'autre

part à faire accepter l'introduction des

arts martiaux dans le cursus scolaire aux

officiels de l'époque. La mauvaise image

du jūjutsu, lié à la période pré-Meiji de

conflits continus entre samouraï

traditionalistes et progressistes et ayant

mené nombre d'anciens samouraïs à la

délinquance, aurait poussé Kano à

renommer son art Judo, ou Kodokan Judo

pour être précis, plutôt que jujutsu. C'est

dans cet esprit que certains arts se

verrons temporairement renommés en «

dō » avant que celui-ci disparaisse à

nouveau comme le sumo-do ou le

naginata-do.

Kano fut fortement influencé par

l'idéologie de Herbert Spencer, et à une

époque ou le Japon faisait de grands

efforts de modernisation par

l'introduction massive des idéologies et

technologies occidentales, il est

raisonnable de penser que la dimension

éducative des budō a été fortement

influencée par la pensée occidentale de la

fin du XIXe siècle. Le choix du kanji (la

voie) pour remplacer le kanji (la

technique) s'inscrit dans cette démarche

d'évolution de techniques de guerre vers

des méthodes éducatives.

S'en suivra un mouvement de

normalisation des pratiques martiales

durant la première moitié du XXe siècle

ou de nombreux arts martiaux se verront

renommés et intégrés à une liste

"officielle" liée au gouvernement, à la Dai

Nippon Butokukai, puis de nos jours à

l'association du Nippon Budōkan. Les 9

budō officiel aujourd'hui sont: le judo, le

karatedo, le kendo, le sumo, le kyudo,

l'aikido, le shorinji kempo, le naginata

et le jukendo.

D'autres arts sont considérés de manière

populaire comme des budō : le iaido ou le

nippon kempo, bien qu'ils ne soient pas

reconnus comme tel par l'association du

Nippon Budokan (les différentes écoles

d'Iaido sont généralement considérées

comme des kobudō, budō anciens).

Le Code du Bushido

Qu’est que le Bushido des Samouraï ?

Dans son ouvrage « Bushido : l’Ame du Japon » écrit en

1900, Izano Nitobe (1862-1933), professeur à

l’Université Impériale du Japon et membre de

l’Académie Impériale, le fait découvrir au monde. Le

bushido peut être traduit comme suit :

Le préfixe bu signifie « l'ensemble des techniques

martiales » en japonais. Shi signifie « guerrier », et le

suffixe do désigne la « voie ».

Le Bushido est donc le code d'honneur de la caste

militaire japonaise (samouraï) qui dirigeait leur vie.

Il se compose de 7 principes :

- Gi : sens du devoir (parfois aussi traduit par

"rectitude" ou "rigueur")

- Yu : courage

- Jin : bienveillance (parfois aussi traduit par "grandeur

d'âme", "compassion" ou "générosité")

- Rei : politesse

- Makoto : sincérité (ou "honnêteté")

- Meiyo : honneur (au sens de réputation)

- Chugo : loyauté

HISTOIRE

(source Wikipedia)

Samouraïs de légende

MIYAMOTO MUSASHI

(1584-1645)

«On gagne une bataille

en connaissant le

rythme de l'ennemi, et

en utilisant un rythme

auquel il ne s'attendait

pas».

HATTORI HANZō (1542-

1597)

KATSU KAISHUS

ODA NOBUNAGAS

SAKAMOTO RYOMA